인력 유출·중국 품질 추격

이중고 겪는 지방 제조업

지방 제조업의 성장 엔진이 멈춰 서고 있다. 인력 유출과 산업구조 변화, 글로벌 경쟁 심화가 맞물리며 지역 경제의 근간이 흔들리고 있다. 한때 도시의 정체성을 만들었던 산업단지는 활력을 잃어가고 젊은 인재들은 더 이상 공장을 선택하지 않는다. 위기를 돌파하기 위해서는 낡은 틀을 깨고 지역 산업이 새로운 경쟁력과 매력을 갖출 수 있는 길을 찾아야만 한다.

글. 양승훈

Profile. 양승훈

- 경남대학교 사회학과 조교수

- <울산 디스토피아, 제조업 강국의 불안한 미래>, <광장 이후> 등

사라지는 청년 노동력, 변하는 지역 고용 지형

경상남도 창원시에 소재한 대학에 처음 부임했을 때 가장 흥미로운 것이 있었다. 남학생들의 아르바이트였다. 남학생들은 방학 때 조선소나 중공업 공장에 가서 ‘새카맣게’ 타서 오는 경우가 다반사였다. 잔업, 특근, 주말 근무까지 포함하면 한 달에 300만 원꼴로 두 달을 벌어서 학비와 생활비, 약간의 유흥비로 쓰는 경우가 많았다. ‘주 52시간제’가 지금처럼 효력을 발휘하고 있지 않아서 가능한 일이기도 했다.

최근 5년간 대학에서 관찰한 가장 큰 변화는 학생들이 방학에 아르바이트하는 곳이 바뀌었다는 점이다. 조선소나 공장 대신 플랫폼 기업의 물류센터에 간다. “왜 그곳으로 가나”라고 물으면 벌이가 공장보다 나쁘지 않다고 한다. “밤에 일하는 게 힘들지 않냐”라고 물으면 어차피 밤에 게임하거나 쇼츠를 보는데 그 시간에도 일을 잘할 수 있다고 전한다. 게다가 전국적으로 물류센터가 폭발적으로 확대되면서 필요한 인력 역시 늘었다. 이에 어느 지역에 있든지 통근 버스가 다닌다고 한다. 20대 청년들만 물류센터로 향하는 게 아니다. 예전 같으면 공장이 흡수했을 노동자들 또한 물류센터가 흡수하고 있다.

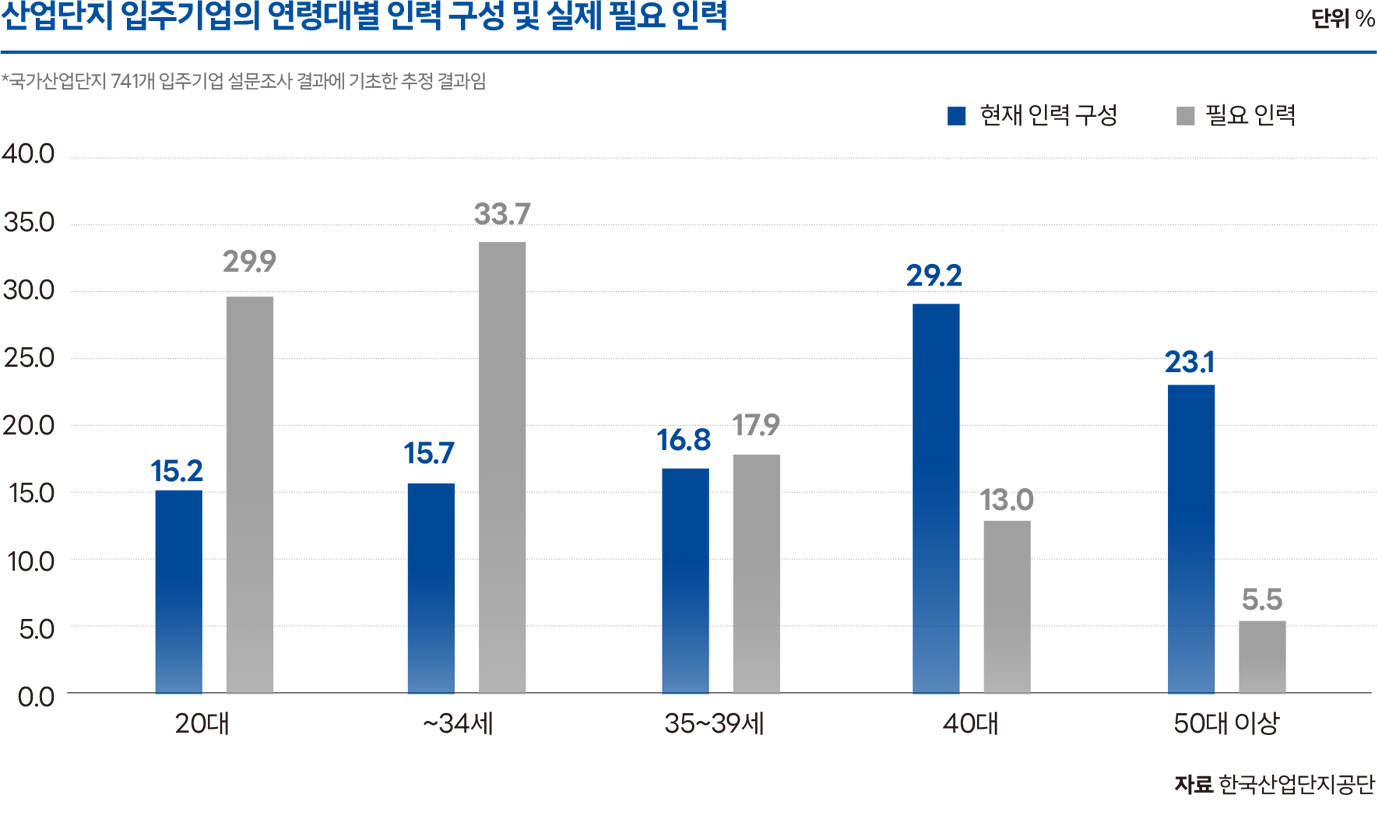

공간 분업의 그늘, 혁신 동력 잃은 산업도시

국가산단부터 농공단지까지 각급의 ‘산업단지’를 짓기만 하면 고용을 해내던 지역의 노동시장에 천지개벽이 왔다는 말이다. 더 이상 일자리를 구하는 사람들은 공장을 희망하지 않는다. 한편에서 대학 졸업자가 70% 훌쩍 넘는 청년들의 학력 구성 때문이고, 다른 한편에서 대기업을 제외한 중소·중견 제조업이 여전히 전환하지 못하고 더럽고, 어렵고, 위험한 ‘3D 작업장’의 낙인에서 벗어나지 못하고 있기 때문이다. 지역 노동시장에서 구인난은 구조적 문제가 됐고 심지어 이주노동자들도 예전처럼 중소·중견기업의 낙후된 공장에서 일하기보다 기회가 될 때마다 공장처럼 일손이 부족한 농어산촌의 임금과 비교하면서 협상력을 높이고 있다. 2022~2023년에 조선업에서 했던 것처럼 해외를 쫓아다니며 인력을 충원해 와야 하는 상황도 이제 놀랍지 않다. ‘남동임해공업지구’의 핵심인 동남권 광역지자체들이 전국에서 청년 실업률, 청년 고용률 등의 수치에서 가장 나쁜 숫자를 보여주는 것도 익숙한 풍경이 됐다.

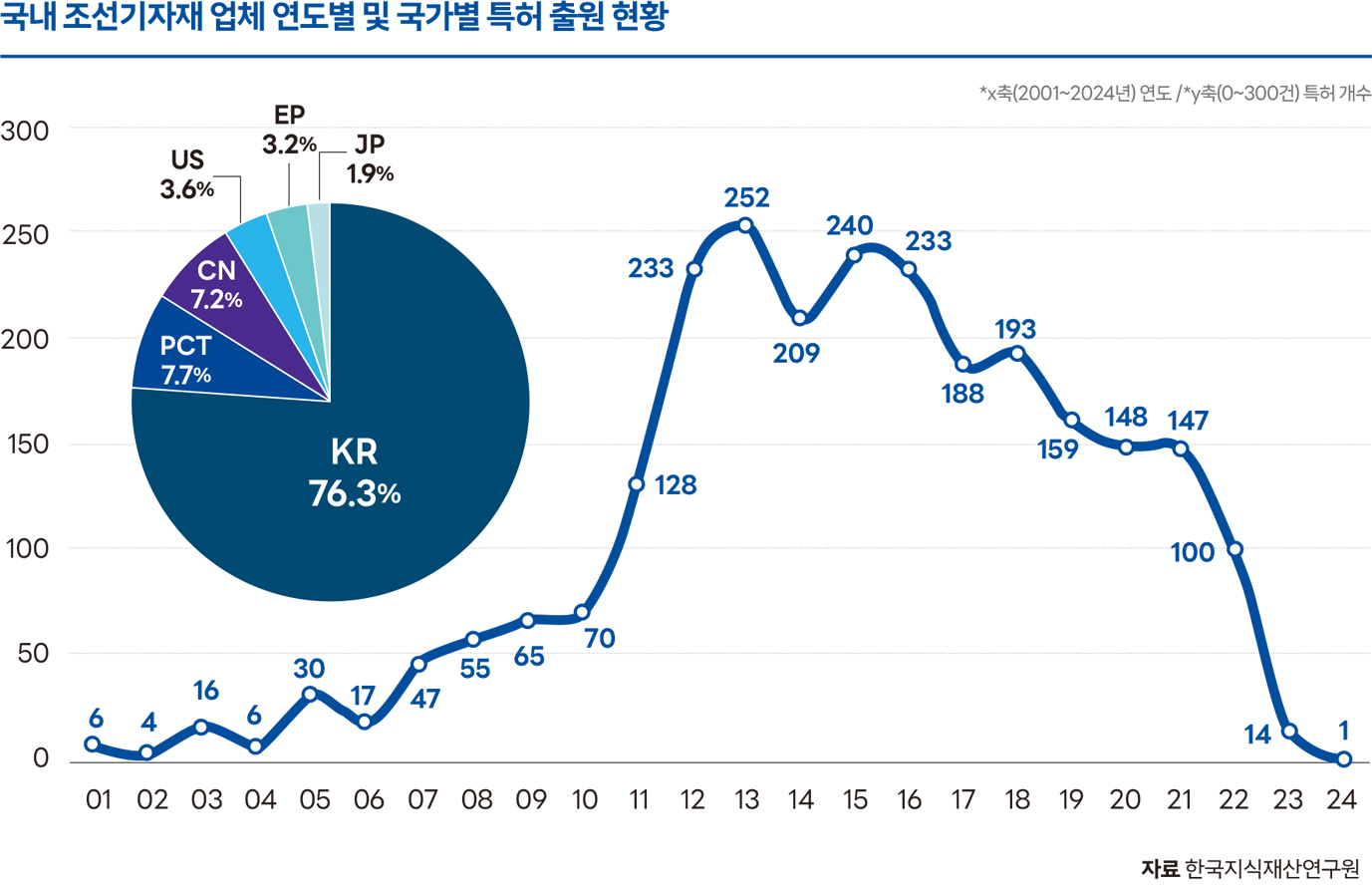

그렇다고 중소·중견 제조업체를 찾지 않는 이들을 꾸짖을 수 없는 일이다. 구직자들에게 다른 대안들이 보이기 때문이다. 달라져야 할 대상은 지방 제조업이다. 물론 항변은 가능하다. 지금까지는 대기업에서 요청한 물량을 채우기에 급급했고 이윤이 박했기 때문에 설비투자를 충분히 하지 못했다. R&D는 엄두를 못 냈고 판로 다각화도 시도하지 못했다는 말이다. 그런데 같은 시점 ‘가성비’와 ‘물량’으로 승부를 보던 중국 제조업은 이제 ‘품질’마저도 달성하면서 중소·중견 제조업체들을 넘어서고 있다. 예컨대 국산화율 90%가 넘는다고 자랑하던 조선업의 기자재 생태계에서 철의장 등 범용자재에 대한 중국산의 대체가 무섭다. 중화학공업화 이후 형성된 한국의 지방 제조업이 2000년대 이후 시작할 때부터 ‘스마트 팩토리’로 시작한 중국 제조업의 자동화, 로봇 설치, 규모의 경제와 같은 방식으로 이점을 누리긴 어렵다.

이런 상황을 만든 구조적 문제를 따지자면 1990년대 이후 전개된 ‘공간 분업’과 ‘분공장 경제’, ‘수직적 하청 구조’가 빚어낸 결과 때문이다. 수출 주도형 경제를 목표로 산업화를 시작할 때만 해도 대기업 대공장 주변에는 연구소가 함께 입주했고, 대기업에 납품하는 중소기업들도 다양한 어려움에도 불구하고 기술력만 되면 괜찮은 단가를 보상받을 수 있었다. 그러나 1990년대가 시작되자 대기업들은 연구개발이나 제품기획과 관련된 ‘구상’ 기능을 수도권으로 이전한다. 애초 제조업체의 전부를 가지고 있던 동남권이나 비수도권 산업도시들은 점차 생산과 제조 등 ‘실행’ 기능만 떠안게 된다. 즉 제조업의 고부가가치 부문과 저부가가치가 지역적으로 나뉜 것이다. 이른바 우수한 대졸 엔지니어를 뽑을 수 있는 ‘천안 분계선’과 ‘판교 분계선’이 이때부터 나뉘기 시작한다. 공장만 보유한 산업도시의 현장은 재량이 줄어들게 돼 비용 절감과 납기 단축에만 주안점을 두는 ‘분공장’의 역할만 하게 된다. 같은 시점, 지역의 중소·중견 제조기업들도 대기업의 ‘원가 절감(Cost-reduction)’에 맞춰 연구개발과 투자보다는 비용 절약만 하려다 보니 근로 환경 개선과 임금 상승을 달성하지 못하게 됐다. 뜻하는 바가 있던 지역 강소 기업들 중 많은 숫자가 자동차 부품회사들처럼 평택이나 화성 등 대기업 연구소 지근 거리로 이전하기도 했다. 대기업들도 이제는 SK하이닉스처럼 연구소가 가까운 쪽에 공장마저 지으려고 한다. 지역의 혁신 역량, 양질의 일자리, 좋은 작업 환경 창출이 지연된 것이 최근 십수 년의 이야기다. 글로벌 대기업 생태계에 편입할 경쟁력이 있는 협력 기업들은 수도권으로 향하고 올라갈 여력이 없는 비수도권 중소·중견기업들은 도태될 수도 있는 상황이다.

위기 돌파의 열쇠, 기술·R&D와 청년 친화 환경

결국 구조적 ‘잠김 상태’를 풀 수 있는 것은 지역에 소재한 중소·중견기업들이 한 단계씩 도약하거나 새로운 스타트업들이 지방 제조업의 위기를 타개할 혁신기업, 유니콘 기업으로 성장하는 데 있다. 새 정부의 제조 AI 구상, ‘5극 3특’ 메가시티 플랫폼, 충청권과 동남권에서 발의된 지방 투자금융공사 설립 계획 등은 단순한 청사진이 아니라 실질적 실행으로 이어져야 한다. 여기서 중요한 것은 단기적 경기 부양책이 아닌 장기적 투자 전략이다. 연구개발 인프라와 판로 개척 지원이 결합돼야 하고 지역별로 특화된 제조업 클러스터가 조성돼야 한다. 특히 IBK 창공 프로그램이 제조 스타트업의 전략 기능을 지원한다면 지방 투자금융공사는 기업들이 안정적으로 성장해 유니콘으로 도약할 수 있도록 ‘인내 자본(Patient Capital)’을 제공하는 역할을 맡아야 한다. 이를 통해 중소·중견기업도 단순 하청 구조를 넘어 고부가가치 산업의 주체로 자리매김할 수 있다. 무엇보다 제조업의 지속가능성은 ‘사람’에서 출발한다. 청년이 떠나는 산업 현장이 아니라 청년이 도전하고 머물고 싶은 일터로 변모해야 한다. 스마트 팩토리 역시 단순히 인건비 절감 수단이 아닌 안전한 환경·학습 기회·성장 경로를 제공하는 전략적 도구가 되어야 한다. 현장에 더 많은 기회와 성취감을 제공할 때 지역 제조업은 새로운 활력을 얻게 될 것이다. 나아가 지방 제조업의 변화는 개별 산업단지의 경쟁력 확보를 넘어 지역사회 전반에 파급 효과를 미친다. 지금은 위기이지만 동시에 기회의 창이 열려 있는 시점이다. 구조적 한계를 돌파하고 청년 세대가 미래를 설계할 수 있는 제조업 생태계를 마련할 때 한국의 지방 제조업은 성장의 엔진으로 재가동될 수 있을 것이다.