더마-홈케어-뷰티테크로

산업 지형 바꾼 K-뷰티

K-뷰티는 더 이상 메이크업 중심의 유행 상품이 아니다.

더마코스메틱, 홈케어 등으로의 확장과 피부과학&ICT 융합을 통한 기술 기반의 경쟁력, 뷰티 디바이스 등 기술 중심의 고도화된 산업으로 진화 중이다. 국내 기업 사례 등을 바탕으로 소비자 니즈와 세계 시장 흐름이 어떻게 R&D에 반영되고, 뷰티테크로의 진화가 어떻게 산업을 재편하는지 다루며, K-뷰티의 동향과 미래 잠재력을 조망한다.

글. 신소영

Profile. 신소영

- 헬스조선 취재팀 기자

- <뷰티 트렌드> <동안시대> <피부솔루션> 연재

성분 중심 소비 트렌드와 더마코스메틱의 부상

K-뷰티 트렌드는 이제 ‘커버’에서 ‘개선’으로 중심축이 이동하고 있다. 한때 여드름과 잡티를 가리는 색조 메이크업이 대세였다면 최근에는 피부 본연의 결, 보습, 탄력 등 ‘피부 자체의 퀄리티’를 높이려는 흐름이 뚜렷해졌다. 자연스러운 피부 표현이 인기를 얻으면서 피부를 드러낼 수 있는 건강한 상태를 만드는 데 집중하고 있는 것이다.

이러한 변화는 시장에서도 확연히 드러난다. 2024·2025년 서울국제화장품·미용산업박람회에서도 스킨케어 제품을 내세운 브랜드가 다수였으며 H&B 스토어 올리브영과 생활용품 전문점 다이소 역시 스킨케어 제품군을 확대했다. 특히 인디 브랜드와 비건 브랜드는 성분을 강조한 제품으로 소비자의 눈길을 끌고 있다. ‘성분 중심 소비’는 뷰티 업계의 새로운 기준으로 자리 잡았다. 소비자들은 제품의 원료와 안전성을 꼼꼼히 따지기 시작했다. 화장품 기업들은 이에 발맞춰 친환경 인증, 비건 성분, 피부 과학 기반의 고기능 성분을 앞세운 제품을 잇따라 출시하고 있다. 세라마이드, PDRN, 아스타잔틴, 글루타치온 등 효능 중심 성분이 주목받고 있으며 해외시장에서도 이러한 흐름은 유사하다. 화장품 플랫폼 기업 ‘화해’ 관계자는 “해외 소비자 역시 성분과 원료에 관심이 커 과학적 기반이 탄탄한 제품이나 하이브리드 성분이 주목받고 있다”라고 말했다.

특히 눈에 띄는 변화는 ‘더마코스메틱’의 부상이다. 피부 개선을 중시하는 트렌드와 맞물려 피부과 및 제약사에서도 자체 브랜드를 통해 크림, 앰풀, 선케어 제품 등을 적극 출시하며 K-뷰티 내에서 입지를 빠르게 넓히고 있다. 대표적인 사례로는 동국제약 ‘센텔리안24’, 동화약품 ‘후시다인’, 동아제약 ‘파티온’, 대웅제약 ‘이지듀’ 등이 있다. 이 중 센텔리안24는 누적 매출 1조 원, 대표 제품 마데카 크림은 누적 6,800만 개 판매라는 기록을 세우며 기존 뷰티 브랜드를 뛰어넘는 성과를 냈다.

이 같은 성장세의 배경에는 제약사의 R&D 기반이 있다. 기능성에 초점을 맞추고 연구 데이터를 통해 효과와 안전성을 설계하는 전략을 펼치는 것이다. 제약사 출신 브랜드들은 오랜 약물 개발 노하우 덕분에 적은 시간과 비용으로도 실질적인 피부 고민에 맞춘 고기능 화장품을 구현할 수 있다고 말한다. 더마코스메틱은 뷰티 산업에서 신뢰와 전문성을 무기로 삼으며 지속적인 성장세를 이어갈 것으로 보인다.

기술이 이끄는 홈케어의 시대

피부과 시술 못지않게 주목받는 것은 ‘홈케어’다. 코로나19를 계기로 집에서도 간편하게 피부를 관리할 수 있는 뷰티 디바이스가 빠르게 대중화됐다. 일회성 시술보다 장기적으로 경제적이라는 인식과 기술 발전이 맞물리며 홈뷰티 시장은 급성장 중이다. 유로모니터에 따르면 국내 뷰티 디바이스 시장 규모는 2019년 2,100억 원에서 2024년 6,800억 원으로 약 3배 성장했다. 100만 원대 고가 제품 위주였던 초기와 달리 최근엔 10만~40만 원대 제품이 주류를 이루며 진입장벽도 낮아졌다.

국내 주요 브랜드들은 리프팅, 보습, 탄력 개선 등 다양한 기능을 갖춘 복합 디바이스를 선보이고 있다. 초음파, 고주파, 미세전류 등 물리적 에너지를 피부에 전달해 콜라겐과 엘라스틴 생성을 유도하고 부기 완화 등 보디 케어까지 아우르는 제품군이 인기다.

화장품 전문 기업들도 뷰티 디바이스 시장에 뛰어들며 제품 개발에 R&D 역량을 접목하는 사례가 늘고 있다. LG생활건강은 지난해 LG전자로부터 홈뷰티 브랜드 ‘프라엘’을 양수해 화장품과 디바이스의 시너지를 극대화한 제품을 선보였다. 아모레퍼시픽은 삼성과 협업한 AI 진단형 디바이스를 통해 뷰티테크에 박차를 가하고 있다. 에이피알의 ‘메디큐브 에이지알’은 화장품과 뷰티 디바이스를 융합한 대표 사례다. 화장품의 유효 성분 흡수를 도와주는 대표 디바이스 제품은 전 세계 누적 판매량 400만 개를 돌파하기도 했다. 비건 브랜드 달바, 가전 기업 쿠쿠홈시스, 세라젬 등도 홈뷰티 시장에 속속 진입하고 있다. 뷰티 디바이스는 이제 화장품과 가전의 경계를 허무는 새로운 산업군으로 자리 잡고 있다.

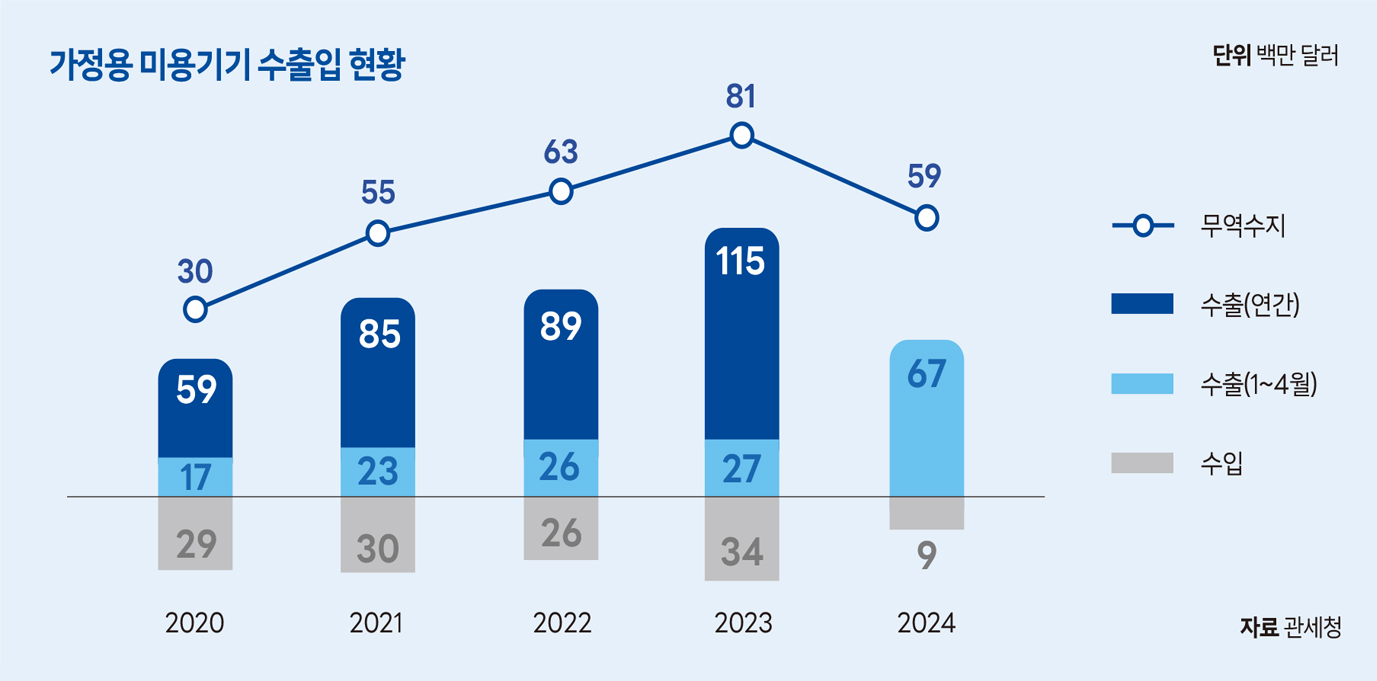

이러한 흐름은 글로벌 시장으로도 확산하고 있다. 한국의 홈뷰티 기기는 미국, 일본, 홍콩 등지로 활발히 수출 중이다. 관세청 자료에 따르면 지난해 1~4월 가정용 미용기기 수출액은 전년 대비 145% 증가한 6,700만 달러에 달했다.

정밀화·개인화된 뷰티테크 시대

K-뷰티는 이제 단순한 화장품을 넘어 AI, 고급 진단 기술, 의료기기 수준의 뷰티 디바이스까지 아우르는 ‘뷰티테크’ 산업으로 진화하고 있다. AI 기반 제품 추천, 맞춤형 화장품 개발, 기능성 원료 개선 등 기술 중심 변화는 국내 주요 기업을 중심으로 활발히 진행 중이다. 예컨대 한국전자통신연구원(ETRI)은 AI로 화장품의 발림성을 분석해 피부 상태에 적합한 제품을 추천하는 기술을 선보였고, LG생활건강은 AI와 피부 데이터를 바탕으로 고효능·고안전성 소재를 개발 중이다. K-뷰티는 정밀하고 과학적인 ‘맞춤형 솔루션’으로의 전환을 꾀하고 있다.

이러한 첨단 기술은 해외시장에서도 경쟁력을 발휘한다. 한 뷰티 업계 관계자는 “글로벌 소비자들은 건강하고 안전하며 무해한 제품을 원하고 있다”라며 “기술 기반의 K-뷰티 제품이 그 니즈에 정확히 부합한다”라고 말했다. 한국의 뷰티 제품은 해외 바이어들 사이에서 높은 관심을 받고 있으며 박람회 현장 등에서 수출 계약으로 이어지는 사례도 늘고 있다. 실제 한국무역협회에 따르면 2025년 1~4월 한국의 화장품 수출액은 36억 달러(약 4조8,600억 원)로 처음으로 미국을 제치고 세계 2위로 올라섰다. 중국과 동남아에 집중됐던 수출 시장도 미국·유럽 중심으로 다변화되고 있다.

다만 급성장 이면에는 유사 제품의 난립과 마케팅 과열, 기술 신뢰도에 대한 의문 등 한계도 존재한다. 특히 AI·기기 기반 기술이 고도화될수록 신뢰할 수 있는 데이터와 윤리적 활용이 병행돼야 한다. 지속가능한 K-뷰티를 위해서는 피부과학과 ICT의 정밀도를 높이고 글로벌 기준을 충족하는 안정성과 투명성을 갖추는 것이 중요하다. 앞으로 제품의 실질적인 효능과 지속가능성 여부가 브랜드의 신뢰도와 경쟁력을 좌우할 것으로 보인다. 첨단 기술과 문화, 신뢰를 바탕으로 진격하는 K-뷰티의 다음 단계가 주목된다.