10년 내 본격화될

양자 전환

기업, 인재·역량

준비할 시점

데이터 처리 수요가 급증하면서 기존 반도체 성능 향상은 한계에 다다랐고 세계는 차세대 기술로 양자컴퓨팅에 주목하고 있다. 연구자들은 양자기술이 기존 컴퓨팅을 뛰어넘을 것으로 기대하며 실제 문제 해결이 가능한 시점에 본격적인 전환이 이뤄질 것으로 예상한다. 양자컴퓨터의 발자취와 현황을 통해 그 시기가 언제일지 가늠해본다.

글. 박성수

Profile. 박성수

- 연세대학교 융합과학기술원 교수 및 양자정보기술연구원 원장

- 현 IEC/ISO/JTC 3/ahG4 양자통신 컨비너

- 전 국가과학기술자문위원회 양자기술특별위원회 위원

30년의 진화, 큐비트 기술 경쟁의 현재

양자 계산이 가능한 큐비트가 처음 발표된 이후 약 30년이 지났다. 그동안 많은 연구 그룹이 여러 가지 기술을 개발했다. 큐비트 구현 기술로는 초전도 회로, 중성원자, 이온트랩, 광학, 전자 스핀, 위상 큐비트 등 여러 가지 방식이 기술 경쟁을 벌리고 있고 최종 승자는 아직 정해지지 않았다. 1만 개 큐비트를 만들겠다는 로드맵을 보여주고 있는 것이 초전도회로와 중성원자 정도이다. 연도별로 달성된 큐비트 개수와 기업들이 발표한 로드맵을 그림으로 나타내고 암호해독이 가능한 큐비트 개수인 약 2000만 개 물리큐비트까지 달성 가능한 연도를 그려보면 로드맵대로 잘 진행됐을 경우 2040년, 그렇지 않고 실적을 따라 그림을 그려보면 2060년 이후로 보인다. 이르면 15년 후인데 실제로는 그 중간쯤에서 달성 가능하다고 판단했을 시 약 10년 후에는 10만 개 물리큐비트가 가능할 것으로 보인다. 단순 계산으로도 100개 정도의 논리큐비트를 만들 수 있을 것으로 예상된다. 그렇게 되면 양자컴퓨터로 풀어볼 수 있는 문제는 무궁무진하게 많을 것이다. 40개 정도로도 슈퍼컴퓨터보다 우수하다고 생각되기 때문이다. 신물질 발견, 신약 발견, 최적화, 암호학, 인공지능 등 다양한 분야에서 슈퍼컴퓨터로는 계산해 볼 수 없는 일을 하게 될 것이다. 특히 바이오 분야에서도 양자컴퓨터가 활발히 활용되고 있다.

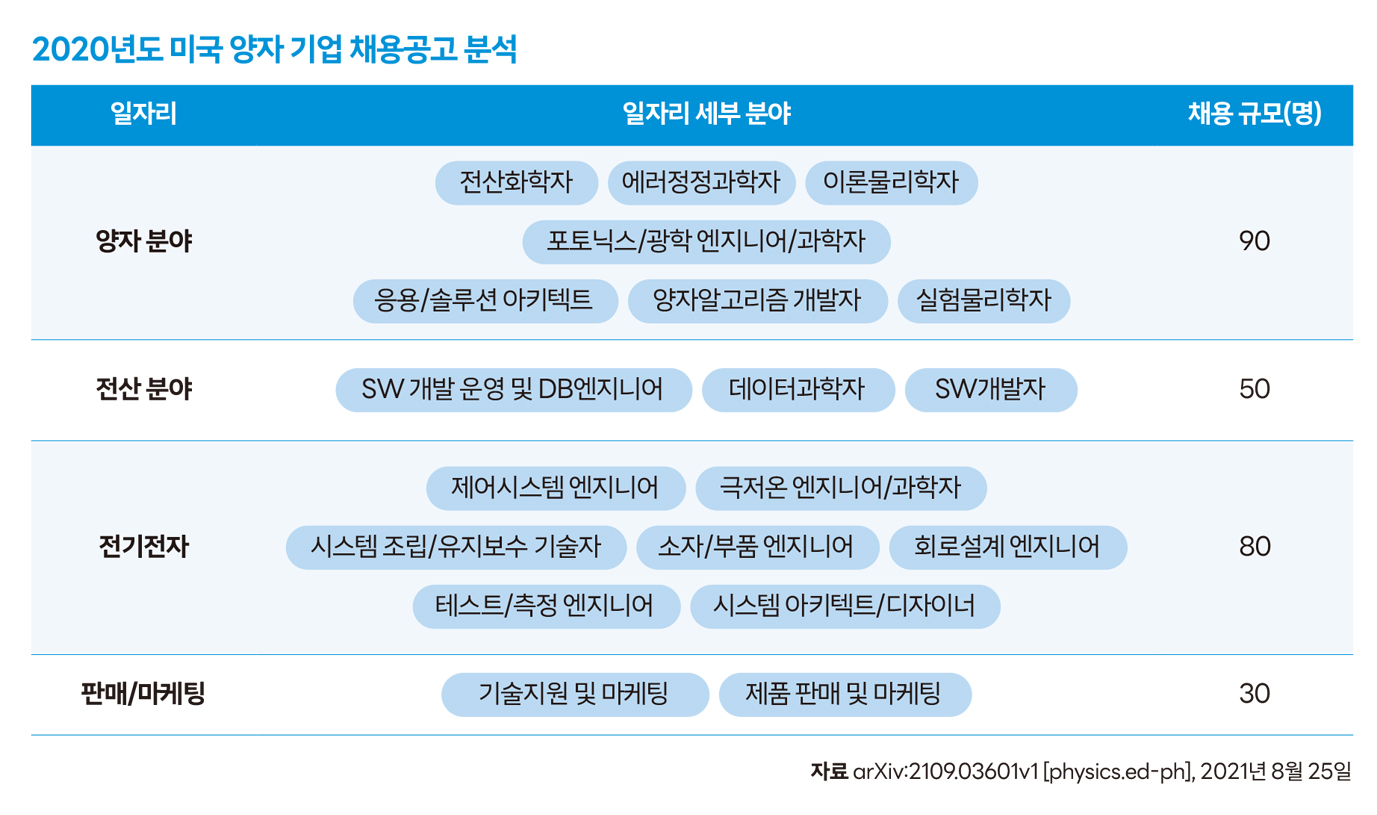

이를 위해 큐비트 성능 향상, 패키징, 제어 기술 등 해야 할 일이 많으며 주로 반도체, 전기전자, SW 등에서 할 일이 많이 있다. 따라서 양자기술을 잘 아는 것도 중요하지만 그 기술을 구현하고 완성하는 것은 따로 있다는 것이다. 미국의 양자 분야 기업, 학교, 학회의 협의체인 QED-C가 발표한 2020년도 미국 양자 기업의 인력 채용공고를 분석한 결과 19개의 일자리로 분류됐고 그중 7개가 양자기술 분야였다. 슈퍼컴퓨터나 양자컴퓨터를 사용해 직접적인 계산을 해야 하는 경우는 양자 계산의 기초적인 기술 습득이 중요한 시점이고 기존 기업들의 역량에 따라 양자 분야로 진출도 당장 가능하다. 소재, 부품, 장비 등이 대표적이다. 초전도 큐비트는 극저온에서 동작하는 수 GHz급의 RF회로이므로 극저온용 RF커넥터, RF케이블, 필터, 서큘레이터, 증폭기 등이 대략 큐비트 개수만큼 사용되고 있고 극저온냉동기를 비롯해 전량 수입하고 있다. 이온트랩, 중성원자, 광학큐비트에는 모두 레이저 및 광학 부품이 사용된다. 이들 소부장을 양자기술이라고 하지 않지만 양자컴퓨터를 만들기 위해서는 꼭 필요한 기술이다. 실제 양자컴퓨터 연구자들은 소부장의 중요성과 국산화 필요성에 대해 강조하고 있다.

퀀텀 코리아 2025 콘퍼런스에서 발표자가 양자컴퓨팅 밸류 체인의 주요 구성 요소를 설명하고 있다. ⓒ퀀텀 코리아2025

QX 시대를 대비하는 기업의 조건

DX(디지털 전환)가 산업 전반의 패러다임 변화를 의미하듯 양자기술 도입에 따른 구조적 변화를 ‘QX(Quantum Transformation)’라 정의할 수 있을 것이다. 향후 10년 이내에는 ‘QX’라는 개념이 산업 전반에서 보편화될 것으로 전망된다. 따라서 그 시점에 서둘러 대응하기보다는 지금부터 단계적으로 준비를 시작하는 것이 바람직하다. 실제로 전 세계는 양자기술의 확산과 보급을 위해 다양한 교육 프로그램을 지속적으로 마련하고 있다. 국내에서는 2032년까지 양자 전공 박사 500여 명을 졸업시키기 위해 고려대학교, KAIST, 포항공과대학교의 3개 대학을 중심으로 주요 대학이 참여하는 양자대학원을 운영하고 있고 연세대학교, 성균관대학교 등을 비롯한 국내 대학들이 양자정보학·공학·지능·융합 전공 과정을 개설함으로써 체계적인 교육을 통해 양자기술 전문 인력을 배출할 수 있는 기반이 마련됐다. 2022년 설립된 한국양자정보학회는 대학생 이상을 대상으로 양자정보과학 여름·겨울학교를 개최하고 있으며 해당 프로그램은 조기 마감 사례가 이어질 만큼 큰 인기를 끌고 있다. 타 분야의 기존 재직자를 대상으로는 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 중소벤처기업부 등에서 지원하는 양자 교육 프로그램도 있다. 비록 현재는 양자 분야 교육 프로그램을 종합적으로 안내하는 포털이 마련돼 있지 않지만 기업의 준비를 뒷받침할 교육 기회와 전문 인력은 향후 꾸준히 늘어날 것으로 예상된다. 2024년 연세대학교에 127큐비트 IBM 초전도 양자컴퓨터가, 2025년 충북대학교에 5큐비트 IQM 초전도 양자컴퓨터가 설치돼 연구개발과 교육에 활용하고 있다. 내년에는 KISTI에 50큐비트급 IonQ 양자컴퓨터가 도입될 예정이며 Pasqal의 중성원자 양자컴퓨터와 D-Wave의 양자 어닐러 등도 도입 논의가 진행 중이다. 아울러 국내에서도 자체적으로 양자컴퓨터를 개발하려는 벤처기업들이 등장하고 있다.

양자컴퓨터는 더 이상 막연한 ‘꿈의 컴퓨터’가 아니라 실제 문제 해결에 활용될 수 있는 도구로 자리매김하고 있다. 2025년 1월 미국 인실리코메디신은 캐나다 토론토대학과의 협업을 통해 110만 개 약물 데이터에서 양자컴퓨터를 사용해 기존 컴퓨터보다 1만 배 이상 빨리 15개 항암 신약후보물질을 찾아내고 실험을 거쳐 2개 신약 물질을 골라냈다. 과거에는 성능 제약으로 실질적 문제 해결에 한계가 있었지만 100큐비트 이상 규모의 양자컴퓨터가 등장하면서 이제는 다양한 문제에 점진적으로 적용되고 있다. 양자컴퓨터는 더 이상 먼 미래의 상징이 아니다. 기업 경영 환경에 직접적인 영향을 미칠 현실적 기술로 자리 잡아가고 있다. QX의 물결은 10년 안에 본격화될 것이며 늦게 움직이는 기업일수록 기회를 잃을 가능성이 크다. 지금이야말로 기업이 양자기술을 이해하고 적용 가능성을 탐색하며 필요한 인재와 역량을 준비해야 할 시점이다. ‘기업에 남은 시간’은 결코 길지 않다.