AI 기반 ‘초개인화 마케팅’

고객 니즈의

‘맥락’을 읽어라

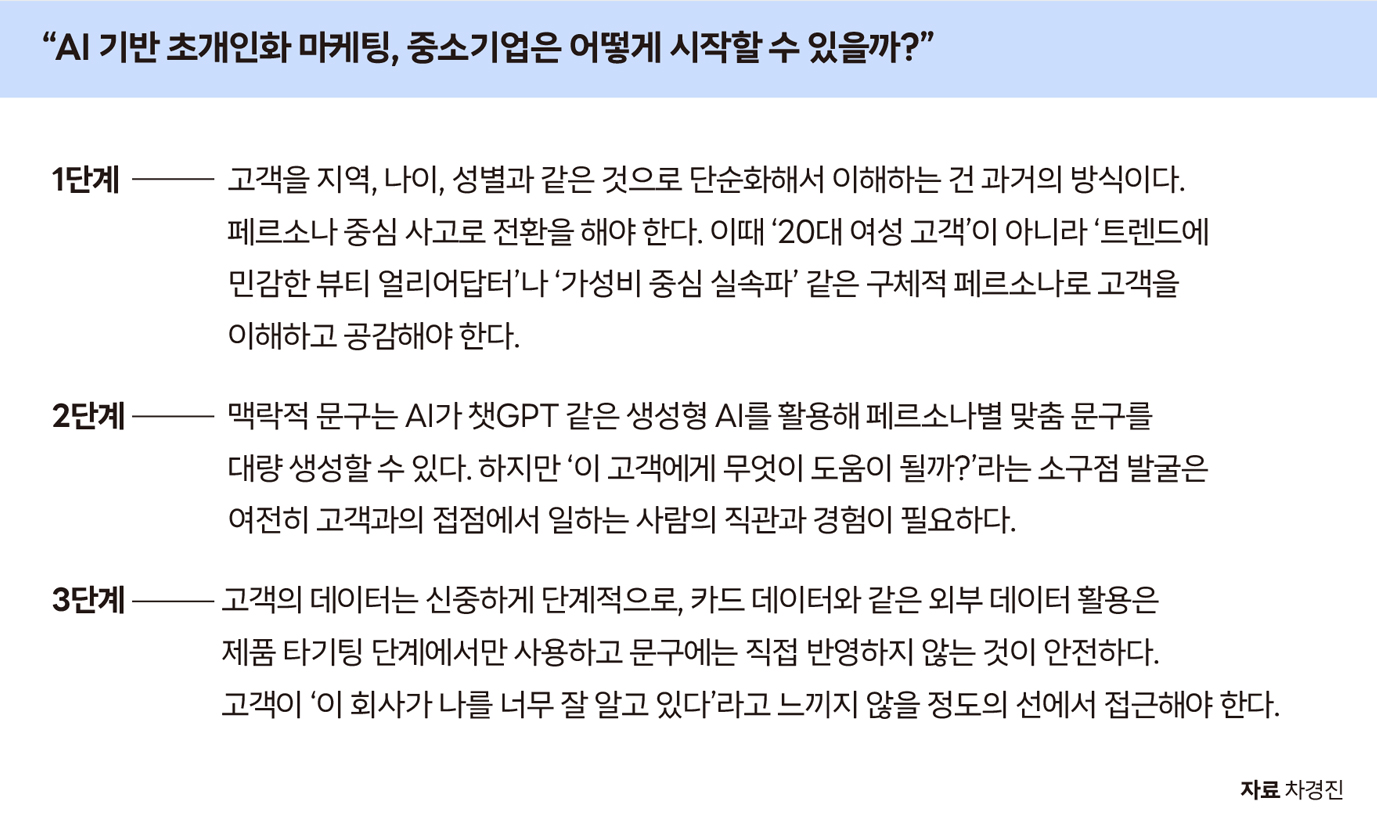

AI가 우리의 소비 경험을 새롭게 바꾸고 있다. 생성형 AI와 추천 알고리즘은 이제 단순히 ‘무엇을 살지’가 아니라 ‘어떤 순간을 경험할지’를 제안한다. 초개인화 마케팅은 제품·가격·프로모션을 넘어 생활 속 맥락과 감정까지 포착하며 기업과 고객의 만남을 새롭게 그려간다. AI 기반 초개인화 전략이 오늘날 마케팅을 어떻게 변화시키고 있는지 살펴본다.

글. 차경진

Profile. 차경진

- 한양대학교 경영학부 경영정보전공 교수

- 전 한국지능정보시스템학회 이사

- 전 한국경영정보학회 부회장

- <데이터로 경험을 디자인하라> 등

지난 8월 호에서 다룬 드롭 마케팅을 기억하는가? 슈프림이 매주 목요일 아침 한정판으로 만들어낸 ‘줄 서는 열광’의 이야기 말이다. 드롭 마케팅이 희소성과 우연성으로 ‘단 한 번의 순간’에 모든 고객을 집중시켰다면 AI 시대에는 각 고객에게 다른 ‘적절한 순간’을 설계하는 전략, 초개인화가 주목받고 있다.

생성형 AI는 고객 행동, 후기, 상황 신호를 읽어 사람 손으로는 불가능했던 규모의 맞춤 문구를 실시간으로 만든다. 결과적으로 마케팅은 제품·가격·유통·프로모션의 조합을 넘어 ‘누구에게, 언제, 어떤 맥락으로 말할 것인가’라는 경험 설계로 확장된다. 드롭이 ‘순간의 가치’를 키웠다면 초개인화는 고객의 ‘맥락의 가치’를 키우는 것이다.

1%의 천장을 뚫은 문구 초개인화

“고객님께 딱 맞는 제품을 추천해 드립니다.” 이제는 누구나 하는 말이지만 실제로는 어떨까?

매일 쏟아지는 마케팅 메시지를 살펴보면 현실은 기대에 미치지 못한다 ‘20% 할인, 마지막 기회!’ ‘VIP 고객님만을 위한 특가!’ ‘지금 주문하면 무료 배송!’처럼 뻔한 문구들이 무차별적으로 발송된다. 개인화라고 하지만 기껏해야 고객의 이름 정도만 바뀔 뿐 메시지의 핵심은 모두에게 같다.

더 심각한 문제는 할인 경쟁의 악순환이다. 경쟁사가 30% 할인을 하면 우리는 35%를, 상대가 무료 배송을 하면 우리는 당일 배송을 내세운다. 결국 마진은 깎여나가고 고객들은 할인이 아니면 구매하지 않는 ‘체리피킹’ 행동에 길든다. 브랜드 가치는 실종되고 가격만이 유일한 차별화 요소가 돼 버렸다. 그 결과 퍼포먼스 마케팅의 응답률은 1% 내외에서 몇 년째 정체돼 있다.

하지만 최근 아모레퍼시픽이 이 ‘클릭의 천장’을 뚫는 성과를 보여줬다. 한양대학교 경영정보학 연구팀과 함께 기존 고객데이터 관점을 정적에서 동적(시퀀스)으로 전환하고 제품 리뷰 임베딩과 구매 시퀀스를 결합해 고객의 ‘맥락’을 읽어냈다. 이어 26개의 구체적 페르소나(‘오직 메이크업에만 집중 투자하는 색조 마니아’ ‘럭셔리 지향 워킹맘’ 등)를 도출하고 사람과 AI가 협업해 개개인에게 보낼 소구점을 정하고 LLM이 문구를 생성하는 파이프라인을 구축했다.

해당 문구로 접속 시 구매전환율, 발송 메시지당 매출, 순구매전환율 모두에서 성과가 나기 시작했지만 진짜 흥미로운 발견은 클릭, 구매 숫자가 아니라 퍼포먼스 마케팅에 있어서 ‘누가 무엇을 해야 하는가’에 대한 답이었다.

프로젝트 초기, 연구팀의 고민은 단순했다. ‘과연 AI가 사람만큼 잘할까?’ 아모레퍼시픽의 400만 고객을 위한 초개인화 문구를 매번 사람이 만들 수 없으니 AI가 최소한 사람 수준의 퀄리티로 대량 생성하는 것이 목표였다.

그런데 실험 결과는 예상과 달랐다. AI가 모든 면에서 사람보다 우월하지도, 사람이 모든 면에서 AI보다 뛰어나지도 않았다. 대신 마케팅 프로세스의 단계마다 승부가 갈렸다.

고객 이해와 소구점 발굴에서는 여전히 사람의 직관과 경험이 AI를 앞섰다. ‘이 고객이 진짜 원하는 게 뭘까?’라는 질문에 사람이 더 예리한 답을 내놓았다. 반면 그 소구점을 바탕으로 수백, 수천 가지 변형 문구를 만드는 작업에서는 AI가 압도적이었다. 사람은 종일 고민해도 10개 만드는 게 힘든데 AI는 몇 초 만에 100개씩 쏟아냈다.

결국 ‘사람=소구점, LLM=문구’ 조합이 가장 높은 성과를 기록했다. 사람의 통찰력과 AI의 실행력이 만난 지점에서 최적의 결과가 나온 것이다. 이는 단순한 기술 도입이 아니라 마케팅 프로세스 전반에서 인간과 AI의 협업 구도를 어떻게 설계하느냐가 성패를 가른다는 중요한 시사점을 던져줬다.

‘카피’가 바뀌면 ‘경험’이 바뀐다

같은 제품, 같은 할인율이라도 어떤 말로 포장하느냐에 따라 고객의 반응이 완전히 달라졌다.

‘레티놀 PDRN 앰플 33% 할인’이라는 문구를 받은 고객의 머릿속을 상상해보자. ‘아, 또 할인이네. 얼마나 할인하는지 보고 결정해야겠다.’ 전형적인 가격 비교 모드에 들어간다. 반면 ‘스킨케어 유목민을 위한 해결사’라는 문구를 받은 고객은 어떨까? ‘어? 나 정말 이것저것 많이 써봤는데 아직도 맞는 제품을 못 찾았거든.’ 순간 자신의 이야기로 자신의 중요한 맥락 포인트로 받아들이게 된다.

실제로 특정 세그먼트에서는 맥락형 문구가 가격형 문구를 압도했다. 같은 33% 할인이지만 전자는 ‘또 하나의 광고’로, 후자는 ‘나를 위한 맥락적 도움’으로 인식된 것이다.

더 흥미로운 건 고객별로 선호하는 ‘도움의 언어’가 달랐다는 점이다. 어떤 고객은 ‘트렌드에 민감한 당신을 위한’이라는 표현에, 또 다른 고객은 ‘바쁜 일상 속 간편 케어’라는 메시지에 더 높은 반응을 보였다. 즉 우리가 데이터 속에서 찾은 26개 페르소나마다 각각 다른 ‘공감 코드’가 있었던 것이다.

이는 마케팅 패러다임과는 다르다. 과거 4P(제품, 가격, 유통, 프로모션)로 설명되던 마케팅 믹스는 이제 ‘누구의 어떤 상황에서 무슨 말로 도움을 줄 것인가’라는 경험 설계의 영역으로 확장되고 있다.

제품은 같지만 경험은 다르다. 가격은 같지만 가치는 다르게 느껴진다. 결국 초개인화 마케팅의 핵심은 우리 고객이 ‘광고’가 아닌 ‘맥락적 경험’으로 느끼게 만드는 순간, 퍼포먼스 마케팅의 1% 장벽은 무너질 수 있다.

각자의 순간을 만드는 시대

드롭 마케팅이 ‘기다림·희소성·우연성’으로 단 한 번의 열광을 설계했다면 초개인화는 고객마다 다른 맥락을 읽어 반복 가능한 적절한 순간을 만든다.

슈프림의 목요일 아침 11시는 모든 사람에게 동일했다. 하지만 초개인화의 순간은 저마다 다르다. 어떤 고객에게는 월요일 아침 출근길 지하철에서 또 다른 고객에게는 금요일 저녁 퇴근 후 집에서. 각자의 라이프스타일과 고민, 그 순간의 맥락에 맞춰 도착하는 메시지가 된다.

결국 성과의 차이는 ‘할인 몇 %’가 아니라 ‘누구에게, 언제, 어떤 말로(Right timing, Right Message, Right People)’에서 났다. 1%의 벽에 갇혀 있던 퍼포먼스 마케팅이 이제는 고객 한 명, 한 명의 맥락을 읽는 순간 완전히 다른 게임이 됐다. 생성형 AI는 도구였을 뿐 진짜 변화를 만든 건 ‘이 고객(페르소나)이 지금 정말 필요한 게 뭘까?’라는 질문이다.