시니어 천만 시대

‘에이징 테크’ 키워

위기를 기회로

2024년 기준, 65세 이상 주민등록 인구가 1,024만 4,550명으로 집계돼 전체 주민등록인구 5,122만 1,286명의 20%를 넘어섰다. 이로 인한 다양한 사회 문제가 우려됨과 동시에 의료 AI를 앞세운 실버 헬스케어 등 에이징 테크 산업의 성장이 기대된다. 인구 오너스 시대, 기업은 어디에 주목해야 할까.

글. 이제경

Profile. 이제경

- 100세경영연구원 원장

- 전 매경이코노미 편집장

- <인생을 바꾸는 100세 달력> 등

우리나라는 생산가능인구가 줄고 부양해야 하는 인구가 늘며 경제 성장이 둔화하는 인구 오너스의 시대를 맞이했다. 이러한 인구구조 변화가 우리 경제에 미치는 영향과 성장이 전망되는 미래 산업 트렌드를 알아본다. 또한 경제력 있고 활동적인 시니어 계층을 뜻하는 슈퍼 그레이 등 달라지는 인구구조에 맞춰 새롭게 공략할 만한 소비 계층 및 연관 산업을 살펴본다.

인구 오너스 시대 속 新생산연령인구

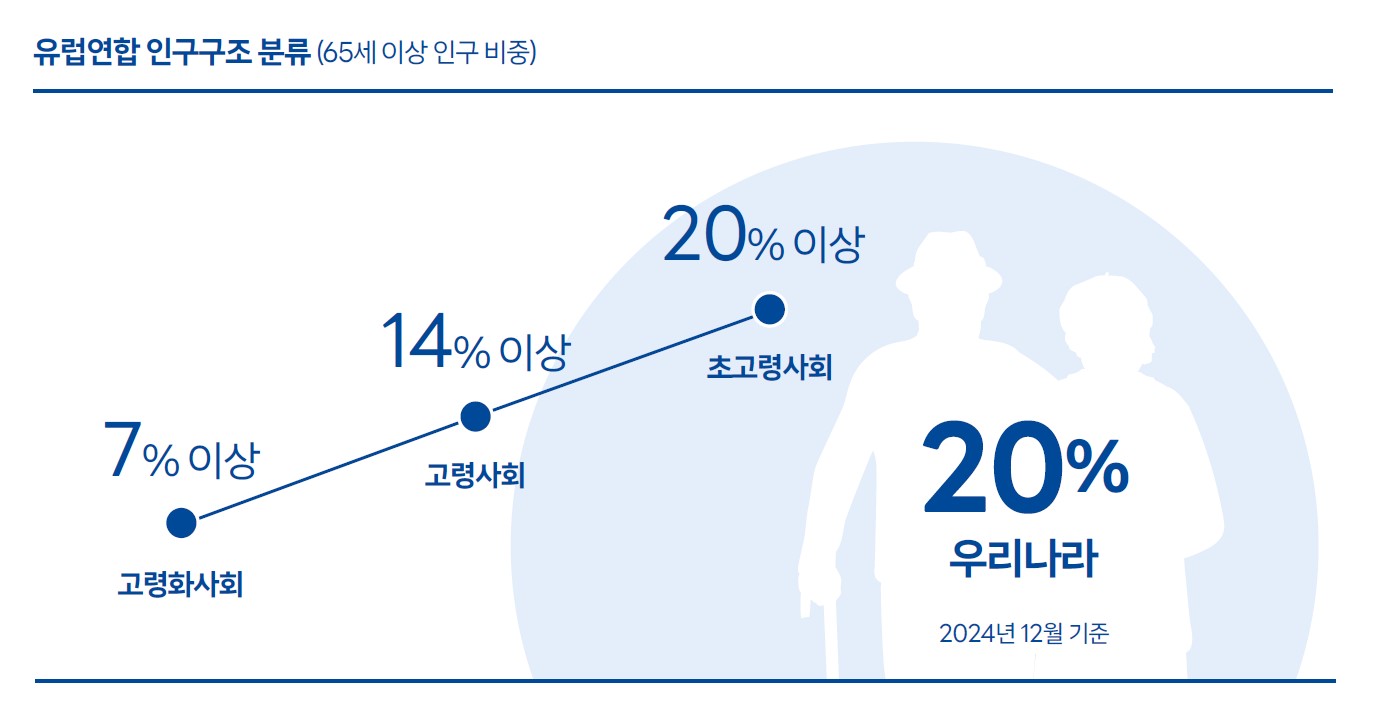

한국이 2024년 12월에 초고령사회에 진입했다. 유럽연합(UN)이 전체 인구 가운데 65세 이상 인구 비중이 20%를 넘으면 초고령사회로 규정하는 가운데 한국이 세계에서 가장 빠른 속도로 초고령사회가 됐다. 경제 성장의 핵심 생산요소는 노동과 자본이다. 그런데 초고령사회에서는 생산연령인구가 줄어들고 자본축적도 감소하기에 경제가 위축되게 마련이다. 하지만 희망이 없지는 않다. 초고령사회에서도 경제 성장의 동인(動因)은 바로 생산성이다. 노동과 자본이 기술과 결합하면 성장 동력이 될 수 있다. 한국이 초고령사회로 진입하자 많은 사람이 ‘인구 오너스(Demographic onus)’ 시대를 걱정한다. 생산연령인구와 자본축적이 증가하면서 경제 성장에 탄력을 받는 ‘인구 보너스(Demographic bonus)’ 시대와 달리 인구 오너스 시대엔 생산연령인구와 자본축적이 줄어들기 때문에 더 이상 경제 성장을 기대할 수 없을 것으로 내다보는 것이다. 두려움(Fear)은 ‘진짜처럼 보이는 가짜 증거(False evidence appearing real)’라는 말이 있다. 늙어가는 노동력과 줄어드는 자본으로 경제 성장을 이뤄내는 것은 쉽지 않은 게 사실이다. 그러나 높은 수준의 기술력을 기반으로 생산성을 높인다면 경제 성장은 가능하다. 노동과 자본이 열세인 것은 분명하지만 역발상으로 접근하면 기회가 열릴 가능성은 충분하다는 것이다. 한국의 생산연령인구(15~64세)는 줄어들고 있지만 우리에게는 베이비붐(1955~1963년생)세대가 있다. 이들이 산업 현장에 다시 뛰어들면 ‘新생산연령인구’가 될 수 있다. 베이붐세대는 숙련된 노동력을 갖추고 있으며, 정보통신을 다루는 기술도 보유하고 있다. 여기에 인공지능(AI) 기술만 습득하면 얼마든지 4차 산업혁명 시대의 산업역군으로 다시 뛸 수 있다. 또한 베이비붐세대에 속하는 이들에게는 국민연금과 함께 그동안 축적한 은퇴자금도 있고, 자가주택을 갖고 있는 경우도 상대적으로 많다. 상당한 소비력이 있다는 얘기다. 이들이 지갑을 열 수 있는 환경만 구축된다면 초고령사회의 한계를 극복할 수 있다. 선진국에 비해 노인빈곤율이 높은 게 현실이지만 부동산 형태의 자산을 감안하면 우리나라 노령층의 소비 능력은 그리 나쁘지 않다. 비록 근로소득이 없고 연금소득이 부족해도 부동산 자산을 유동화시킨다면 얼마든지 가처분소득을 늘릴 수 있다.

실버경제와 고령친화산업에

집중해야 할 때

우리나라 65세 이상 인구는 1,000만 명에 달한다. 초고령사회를 두려움의 존재로 보면 ‘인구 오너스’이고, 긍정적으로 바라보면 ‘인구 보너스’가 될 수 있다. 65세 이상의 인구 비중은 20%지만 50세 이상 인구 비중은 이미 40%를 넘어섰고 2030년에는 50%를 웃돌 것으로 전망된다. 고령층에 대한 정확한 기준은 없으나 이들은 ‘실버경제(Silver Economy)’ 또는 ‘장수경제(Longevity Economy)’의 핵심이다. 고령인구가 증가할수록 실버경제는 커질 수밖에 없다. 고령층의 증가에 따라 전체 소비에서 이들이 차지하는 비중도 증가일로에 있다. 50세 이상을 기준으로 했을 때 전체 소비에서 차지하는 이들의 소비 비중은 이미 50%를 넘어섰고 2030년에는 60%에 달할 전망이다. 고령층의 인구 비중보다 소비 비중이 더 큰 이유는 다른 연령층에 비해 축적 자산이 많기 때문이다. 그만큼 소비 여력이 있는 셈이다. 기업들이 실버경제에 주목해야 하는 이유다. 실버경제 중에서도 고령자만을 위한 산업, 즉 고령친화산업도 무시할 수 없는 영역이다. 고령친화산업은 실버경제의 한 축이다. 실버경제는 고령층의 자체 소비와 정부 지출을 모두 합친 경제활동을 말하는 반면 고령친화산업은 순전히 고령층만을 위한 특화된 산업을 의미한다. 이런 점에서 고령친화산업은 실버경제에 속하지만 실버경제가 모두 고령친화산업은 아니다. 좁은 의미로 고령친화사업을 보면 고령친화 용품제조업, 고령친화 요양서비스업, 고령친화 주거서비스업 등을 꼽을 수 있다. 좁은 의미의 고령친화산업은 그동안 생각만큼 성장하지 못했다. 고령층의 소비력이 탄탄하지 못했고 정부 주도로 진행됐기 때문이라는 평가가 지배적이다. 고령친화산업과 실버경제를 키우기 위해선 정부 예산에 기반한 복지 차원이라는 시각에서 탈피해야만 한다. 민간 영역이 진입하도록 각종 규제를 풀어야 한다. 한 가지 예로 프리미엄 실버주택이 있다. 실버주택 입주를 희망하는 대기자는 넘쳐난다. 공급이 수요를 따라가지 못하기 때문이다. 정부가 프리미엄 실버주택의 임대만 허용하고 분양을 금지한 탓이다. 임대주택 방식으로는 수익성이 없기 때문에 건설업체들이 이 시장의 진입을 외면하는 것이다.

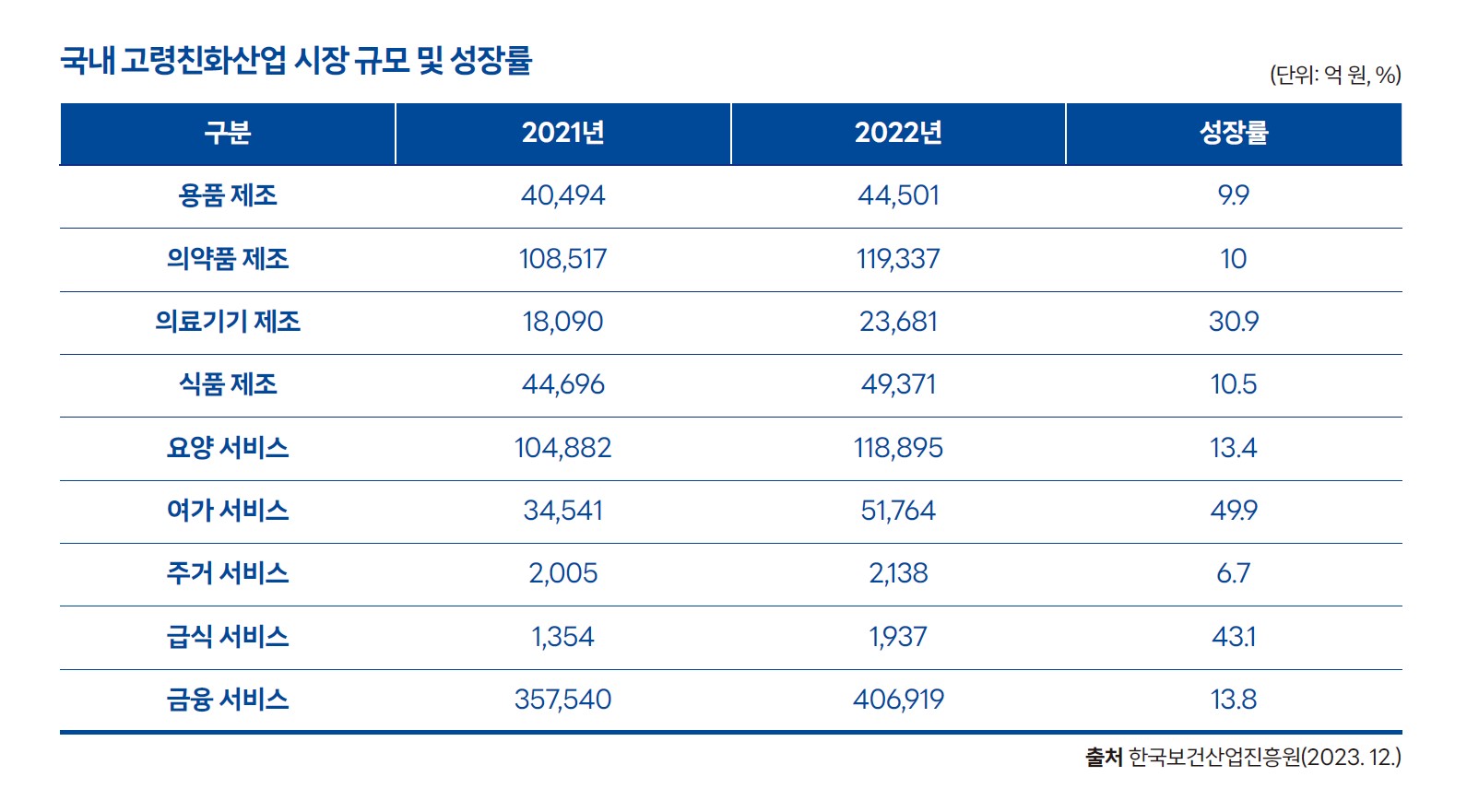

새로운 사업 기회, 에이징 테크

경제력을 갖춘 705만 명의 1차 베이비부머가 이미 실버경제에 진입했고 2차 베이비부머(1964~ 1974년생)도 서서히 실버경제에 편입되고 있다. 이들은 과거에 비해 수요 기반이 갖춰졌다. 한국보건산업진흥원이 2023년에 발표한 <고령친화산업 제조 서비스업 실태조사 및 분석>에 따르면 여가서비스업과 급식서비스업은 고속 성장을 했다. 2021년 대비 2022년 성장률이 각각 49.9%와 43.1%에 달했다. 다음으로 의료기기제조업(30.9%), 금융서비스업(13.8%), 요양서비스업(13.4%), 식품제조업(10.5%), 의약품제조업(10.0%), 고령친화 용품제조업(9.9%) 순이었다. 국내 실버경제만 바라볼 게 아니라 주변으로 시야를 넓혀보자. 이미 초고령사회로 진입한 일본과 빠른 속도로 고령층이 늘어나는 중국이 우리 곁에 있다. 미국 은퇴자협회(AARP)가 분석한 주요 국가의 실버경제 추정치를 보면 일본은 우리나라의 3배, 중국은 무려 5배에 달한다. 2030년 기준으로 일본의 실버경제 규모는 우리의 3배로 지금과 큰 차이가 없지만 중국은 10배로 커질 전망이다. 이처럼 엄청난 실버경제 시장을 공략하려면 어떻게 해야 할까. 무엇보다 에이징 테크 산업을 키워야 한다. 정보통신, 로봇, 모바일, 인공지능 등의 기술을 실버경제에 접목해서 새로운 사업 기회를 노려야 한다. 실버경제 중에서도 특히 스마트홈 장치, 웨어러블, 디지털헬스, 일상 관련 장치 및 시스템, 사회 연결 커뮤니티 등을 집중 육성할 필요가 있겠다. 중국이 우리나라보다 로봇과 인공지능 분야에서 한발 앞서 있지만 초고령사회를 먼저 맞이한 우리나라가 그동안 축적한 경험을 비즈니스 모델로 만들어 낸다면 충분한 시장이 확보될 것이다. ‘인구 오너스’의 불안감을 떨쳐내고 ‘인구 보너스’ 시대를 다시 맞이하기 위해서는 산학연정의 협력이 절실하다. 1차와 2차 베이비부머를 합치면 경제력과 기술력을 갖춘 1,600만 명에 달하는 ‘新생산연령인구’가 버티고 있다. 인공지능 중심의 4차 산업혁명 시대엔 더 이상 ‘절대인구’가 중요하지 않다.